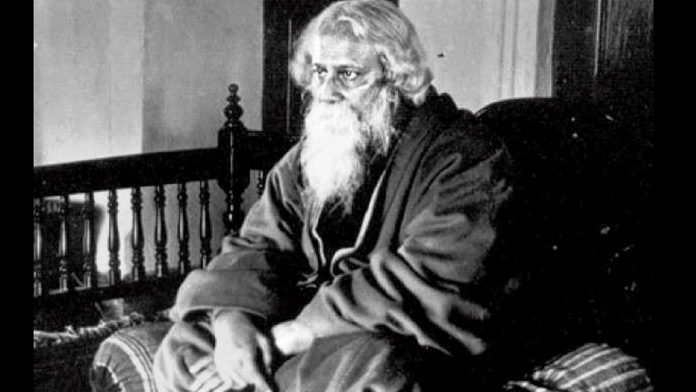

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাদর্শ ও জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে কলকাতার একটি আলোচনাসভায়, প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন উঠে আসে যে আজকের বিজেপি বা হিন্দুত্ববাদীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতে পারত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ সুগত বসুর বক্তৃতার মাঝে এই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে আসেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং তাঁর সেই সময়ের সমাজিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে অমর্ত্য বলেন, যে সংখ্যাগুরুবাদী ও বিভাজনমূলক রাজনৈতিক নীতি তিনি কখনোই সমর্থন করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ এবং সংখ্যাগুরুবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি

অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত উপন্যাস ঘরে বাইরে-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজের সংখ্যাগুরুবাদের শাসনের প্রতি নিজের তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছেন। সেদিনকার ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, যা আজকের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তাদের প্রতি তাঁর বীতরাগ প্রকাশিত হয়েছিল। সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার এবং ধর্মীয় বিভাজন রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় কখনোই সাদরে গৃহীত হয়নি। অমর্ত্য আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ এক জাত্যাভিমানহীন, উদার মানবতাবাদের পক্ষে ছিলেন, যেখানে ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রতি অবস্থানও আলোচনা করেন সুগত বসু। তাঁর মতে, ঘরে বাইরে-তে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের নামে গরিব মুসলিম কৃষক ও দোকানদারদের উপর যে অবিচার ও শোষণ হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। কবির চোখে কোনো আন্দোলন, সে যতই দেশপ্রেমের নামেই হোক, যদি তা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার তৈরি করে, তবে সেটি অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন’ এবং বহুত্ববাদী আদর্শ

‘জনগণমন অধিনায়ক’ গানের দ্বিতীয় স্তবকেও রবীন্দ্রনাথ বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর গানে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক সুতোয় বাঁধার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খ্রিস্টান সবার মিলিত সহাবস্থান ও একতাই তাঁর ভারত দর্শনের মূলমন্ত্র। সুগত বসু আলোচনা করেন, কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গান ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে ভারতের এক অখণ্ড চিত্র তুলে ধরে।

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিদেশ সফর

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায় নিয়ে আলোচনায় উঠে আসে তাঁর বিদেশ সফর এবং রাজনীতির প্রতি ভাবনা। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০-এর দশকে তাঁর চিন, জাপান, আর্জেন্টিনা সফর এবং এশীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখে রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন ধারায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে চিনে গিয়ে সেই সমাজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মতপার্থক্যের কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা একটু ব্যতিক্রমী হয়। তবুও তিনি এশীয় ঐক্যের ধারণায় দৃঢ় ছিলেন।

সুগত আরও বলেন, কীভাবে সেই আধ্যাত্মিকতা থেকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা পরিণত হয়। ১৯৩০-এর দশকের পরিসমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘প্রশ্ন’ কবিতার মাধ্যমে যে তিক্ত জীবনবোধ প্রকাশ করেন, তা তাঁর পরিপার্শ্ব নিয়ে চেতনারই প্রতিফলন। তখন তিনি নিজের চারপাশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে মানবতাকে বড় করে দেখার বার্তা দিতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্কের কথাও বলেন। যদিও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল, তবুও গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল গভীর। একইভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল। সুগত বসুর ভাষ্যমতে, সুভাষকে ‘দেশনায়ক’ বলে সম্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ নেতার মধ্যে এক মহান ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি, তবে সুভাষের প্রতি তাঁর অনুরাগের মধ্যে সেই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়।

আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

আজকের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তায় ধর্মীয়, জাতিগত বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভেদ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একজন মানবতাবাদী ছিলেন, যার মূল দর্শন ছিল বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য, শ্রদ্ধা ও সমানাধিকার।

অমর্ত্য সেনের মতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবনা আজকের ভারতে অতি প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখা ও দর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুদের নয়, এটি সব ধর্ম, সম্প্রদায় এবং জাতির জন্য। রবীন্দ্রনাথের এই বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শনই আজকের বিভাজনমূলক রাজনীতিতে এক প্রয়োজনীয় উত্তর হতে পারে।